Réalisateur et scénariste, Daniel Kupferstein est connu pour avoir réalisé une quarantaine de documentaires en 35 ans. Invité du Podcast « Le temps d’un Déclic », il confie ce qui l’a conduit à choisir ce mode d’expression et sa manière de regarder des réalités, souvent cachées ou négligées, passées ou actuelles. Témoignage d’un citoyen engagé, cinéaste militant, œil dans le viseur et caméra au poing.

Le choix de ses sujets ? « c’est toujours une histoire de rencontre ou d’idées », constate-t-il en citant quelques exemples, et pas des moindres. Celle avec l’historien Jean-Luc Einaudi lui a ouvert les portes sur la mémoire de la guerre d’Algérie et cette époque marquée par la répression sanglante de plusieurs manifestations comme celle du 17 octobre 1961 ou celle de Charonne du 8 février 1962, qu’il a minutieusement documentée « avant que les derniers témoins meurent ».

Même démarche avec celles et ceux qui, comme lui, refusent depuis longtemps que les représentants de la communauté juive en France les assignent à un soutien inconditionnel à la politique guerrière de l’État d’Israël. « J’ai trouvé anormal qu’on m’inclue dans ces répressions ». Dès 2019, il a recueilli et restitué leurs témoignages et leur colère dans un film « Pas en mon nom ». En off, il nous apprend que de nombreux spectateurs ressortaient en larmes tant ce film portait leur souffrance. La situation six ans plus tard ? « La même, en pire »

Les Sétois et les Sétoises ont l’habitude de le voir filmer lors des nombreux rendez-vous de lutte, notamment ceux organisés par Bancs Publics. Il le fait «pour garder une trace» et éventuellement faire un film en fonction du tour que prendra cette histoire qu’il considère comme « lamentable ». « J’ai toujours un réflexe audiovisuel ». Pas d’intention précise pour l’heure, mais quand même une dizaine de projets en attente de réalisation.

Pour lui, les documentaires ont la capacité à susciter des réflexions citoyennes sur le réel . Conscient qu’ils sont « les parents pauvres du cinéma », il a créé l’association Quai des Docs qui contribue à leur promotion à Sète et dans l’Hérault, en organisant chaque année une vingtaine de projections toujours en présence des réalisateur·trices. Car selon Daniel Kupferstein, «ce qui est important, ce n’est pas le sujet lui-même, mais le regard du réalisateur ou de la réalisatrice» et sa confrontation avec le public. « Des fois, ça permet de casser des certitudes politiques ou idéologiques. »

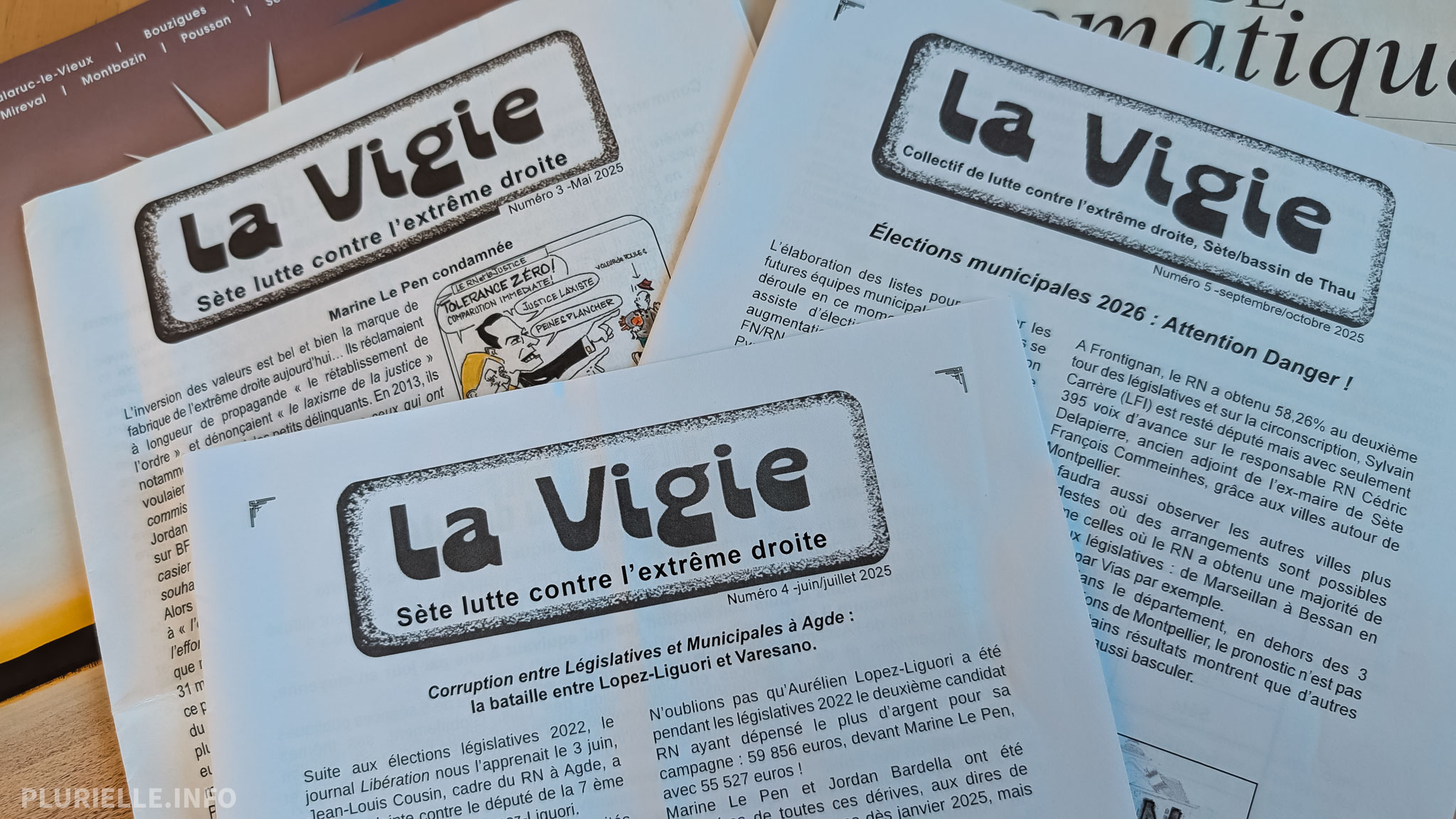

Pour l’heure, son principal centre d’intérêt (et d’inquiétude) est la montée de l’extrême droite. Pour ce fils d’un enfant juif caché pendant la guerre et d’une mère revenue des camps de la mort, «c’est un combat idéologique majeur à mener », car le danger de l’extrême droite est réel à Sète comme dans tout le pays. Il le fait par les documentaires comme celui qu’il a consacré à la ville dirigée par Robert Ménard « Béziers, l’envers du décor », mais aussi par l’organisation collective sur le terrain, à l’image du collectif de lutte contre l’extrême droite qu’il a contribué à créer à Sète et son journal La Vigie.

Si l’évolution prodigieuse des technologies rend accessible à (presque) tous·tes la possibilité de capter le réel, il maintient que filmer, ce n’est pas manœuvrer une caméra de surveillance, c’est avoir un regard, un angle susceptible d’émouvoir et de faire réfléchir.

[PODCAST] Interview de Daniel Kupferstein, réalisateur et scénariste, « l’important, c’est le regard » :